【專題】聚焦2023房地產行業現狀及趨勢

“金三銀四”是樓市傳統旺季。不少熱門樓盤相繼取證、開盤、加推。然而,“五一”之后房地產市場分化正在加劇。

對今年“五一”假期樓市表現,多位業內人士的反饋是“平淡”二字。而事實上,樓市成交量溫和回落的趨勢自4月份以來已經初步呈現。

圖片來源:中指研究院

機構數據顯示,百強房企4月單月銷售額環比下降17.4%,年初“小陽春”現象未能進一步延續。在樓市弱復蘇之下,房企拿地動作保持謹慎。更進一步,一些出險房企經營本身已經成為重大問題,部分房企已經不可避免地將從A股退市。

報告醬梳理了相關報告,精選其中8篇與大家分享以下問題:

我國房地產政策變化

今年1-4月行情怎么樣?

2023年房地產行業十大判斷

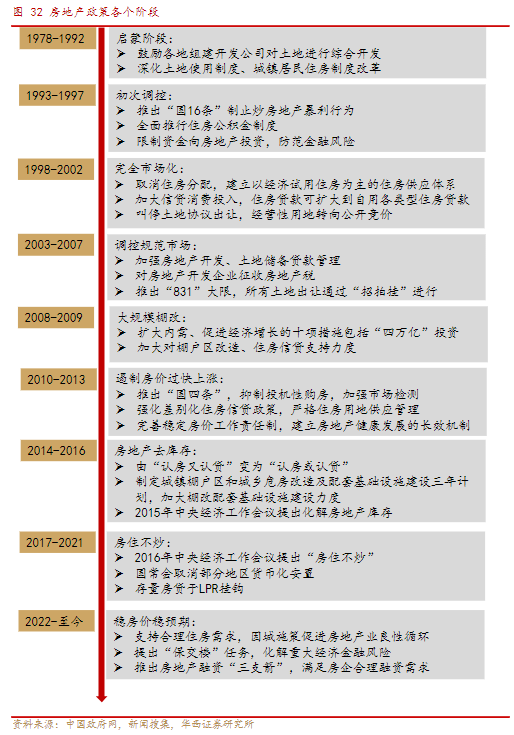

房地產政策變化

我國房地產與經濟緊密相連,因此,房地產政策的導向也會與當前經濟形勢息息相關,對房地產的刺激與抑制,同樣是對宏觀經濟的調節。

廣義房地產的產業鏈很長,對上下游行業的帶動作用較強。例如,房地產開發過程中會直接消耗大量的建筑材料,帶動水泥、鋼鐵、玻璃、五金、陶瓷、化工等行業的發展;另一方面,與住房相關的消費活動也將促進家電、家具、紡織、汽車等行業制造業的發展。因此伴隨著廣義房地產行業的發展,國民經濟整體受到提振。

通過研究不同階段的政策重心,可以明顯感受到房地產行業的變化。

圖片來源:中國政府網,新聞搜集,華西證券研究所

從2019年底開始,以“民生”為主。

早在2016年,首次中央經濟會議首次提出“房住不炒”,隨后在2019政治局會議指出“確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。......”

當房地產話題放在保民生的章節去談論時,意味著當時房地產市場的主要矛盾,不是房地產和經濟金融體系的運轉問題,而是房價過高可能帶來的民生問題。這種情況之下,意味著房地產政策很可能從嚴從緊。

從2021年底開始,政策轉向“穩經濟”。

當年政治局會議強調,“明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。......要推進保障性住房建設,支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求,促進房地產業健康發展和良性循環。......”

當房地產被放置于穩經濟的語境中來說時,意味著房地產市場可能面臨托底的要求,但這種要求并不算十分急迫。房地產政策可能面臨變化。

時間來到2022年7月,政策以“防范風險”為主了。

政治局會議指出“要全方位守住安全底線。......要穩定房地產市場,堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持剛性和改善性住房需求,壓實地方政府責任,保交樓、穩民生。......”

當房地產被置于防范風險的語境中來說時,意味著房地產市場所面臨的風險亟待化解。穩房價,穩地價,穩預期要求十分迫切。這可能意味著,政策可能進入高潮期。

現如今,我國經濟處于修復階段,但房地產修復還有待驗證。

從財政數據來看,土地財政收入和其他房地產相關稅收,依然是地方財政的重要收入來源。隨著我國經濟轉型,房地產與經濟的強綁定關系也會逐漸松綁,理想的情況,是將在“房住不炒”的基調下穩定運行,也就是一個字“穩”。

價格必須穩住,可以慢漲慢跌,但絕不能大漲大跌。

大跌會直接引發進金融系統底層產品暴雷,大漲會積累流動性危機的風險,左右都是深淵,唯有“穩”字可行。

今年的行情怎么樣

政策利好密集,數據維穩。

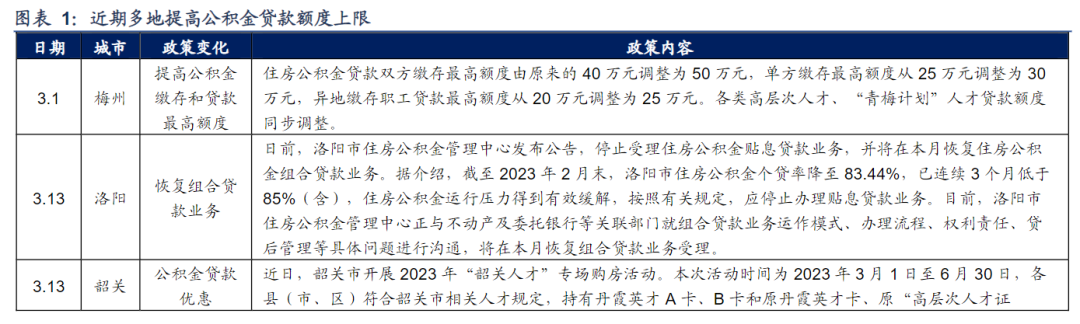

從一季度以來,政府工作報告定調今年樓市政策的重點是,支持剛性和改善性住房需求,以及防范化解優質頭部房企風險。

各部委為穩定樓市,提振市場信心,從建立首套住房利率動態調整機制,降低首付等方式促進住房消費;

同時,通過逐步推廣現房銷售、加強預售監管來防風險;

另外,還通過存量房帶押過戶簡化交易流程,并將其作為加快推動經濟運行穩步回升的重要舉措之一。

圖片來源:各政府網站

政策利好,疊加前期市場需求積壓釋放,讓今年一季度樓市信心有所修復。

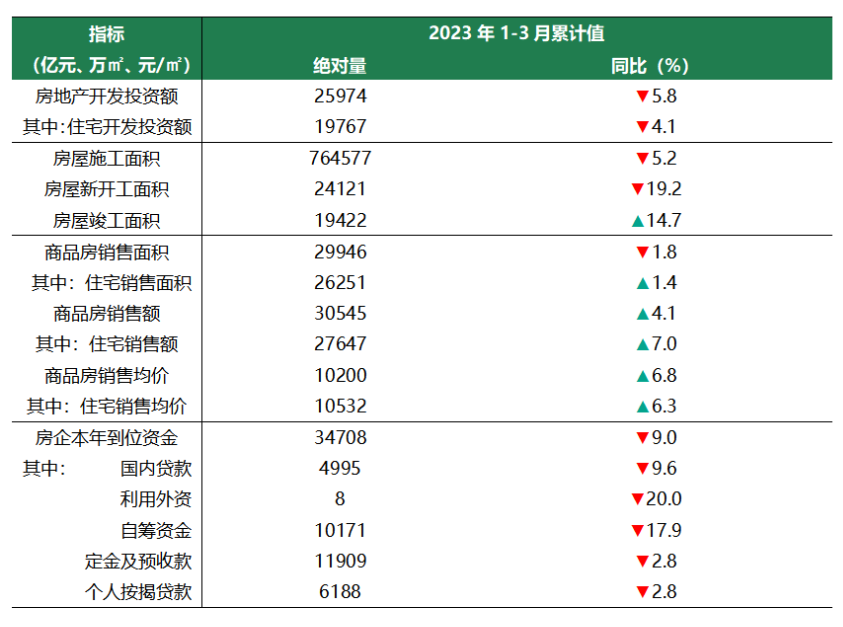

數據來看,全國房地產房屋竣工面積同比由負轉正,但開發投資額同比下降5.72%。因此,持續向好的根基尚不穩定。

圖片來源:58安居客房產研究院

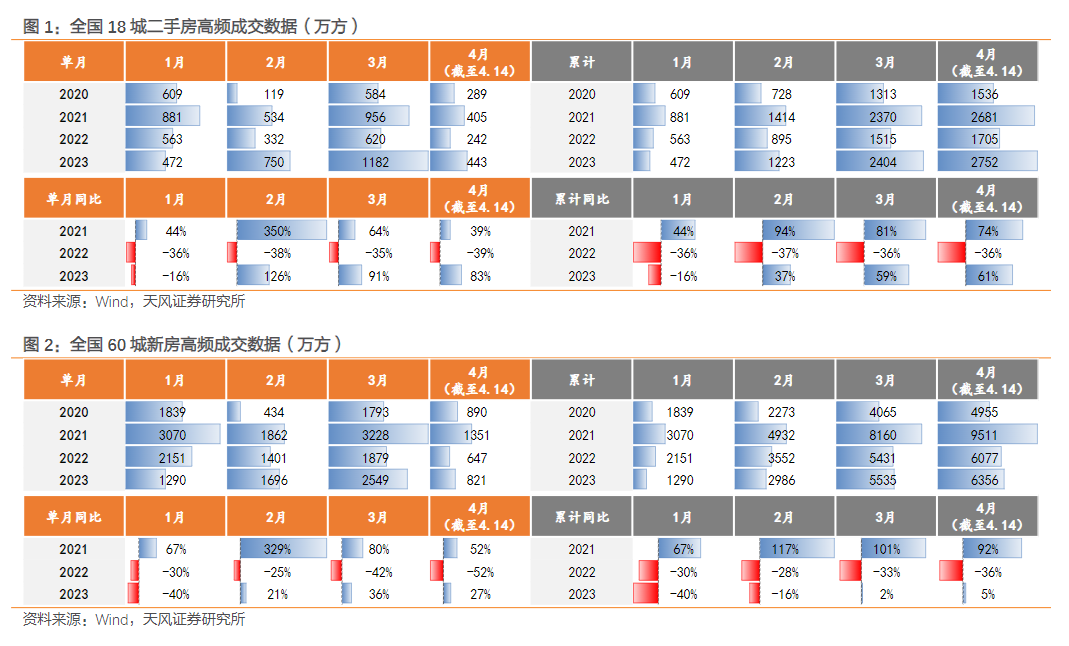

整體來看,從2022年下半年以來,二手房復蘇持續好于新房。

圖片來源:Wind,天風證券研究所

二手房市場的景氣度上行,主要有三點原因:

二手房市場的供給一直很平穩,但新房是有供給彈性的季節性效應,一般年初1-2 月,是全年的低點,供給減少導致一定程度上抑制成交水平;

去年較多新樓盤無法按期交付甚至爛尾的問題,導致今年大家在進行購房決策時,更傾向買無“保交樓”問題困擾的二手房或者準現房;

二手房掛牌量持續提升導致二手房價格吸引力增加。根據中指院的數據,2023 年 3 月核心城市掛牌量均有所提升,背后原因可能來自于:改善型需求釋放、二手房政策持續優化、對房價快速上漲預期弱化、部分城市優化限售政策等,供給量增加導致二手房價格吸引力增加。

“成交量都是降價換來的,還有‘學區房'需求也刺激了一波成交量的上升,但進入5月之后,帶看量就一落千丈,掛牌量卻還在增加。”這是貝殼的一位工作人員透露的二手房市場。

短期來看,現在整體的房地產行業仍處于復蘇初期,新房供應偏緊,導致居民偏向于選擇供給更為完善的二手房。因此,當前二手房的繁榮在一定程度上是對新房的替代作用,而非引領作用。

中期來看,二手房如果持續改善,也能激活新房改善戶型,關鍵要看二季度的數據。

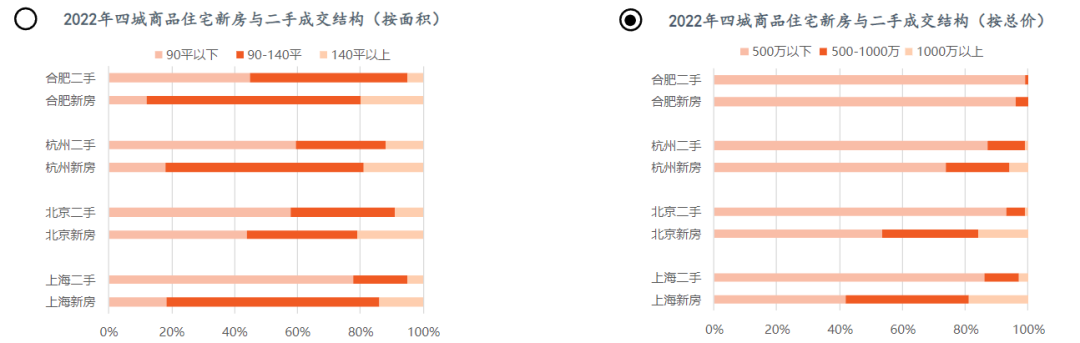

再來看新房,戶型趨于大型化,更多的是定位改善房型。

隨著國內房地產行業持續多年高速發展,改善需求占比明顯提升,2022年以來多地對于二胎放寬限購、放開“認房認貸”,均反映對改善性需求的支持。在這種背景下,房企更加傾向于剛改及改善的戶型定位。

圖片來源:Wind,天風證券研究所

2016年到2022年,重點五城(深圳、杭州、蘇州、南京、成都)一手住宅平均套均成交面積由110.6平米上升到122.2平米,增幅達10.5%;相比之下二手住宅成交面積僅由93.3平米上升至96.6平米,增幅僅3.5%。

整體而言,4 月份成交相比陽春 3 月有所下滑。分城市來看,一線以及核心二線城市更為堅韌,普通二線及三四線城市下滑幅度較大。

同時,從大部分城市的成交水平均不及 2021 年同期而言,市場的修復確實任重道遠。

2023年房地產行業十大判斷

太平洋證券最近出了一篇報告,預判了今年房地產行業的一些可能。

政策基調未變,“房住不炒,因城施策”,建立“發展新模式”

“租購并舉”和消除“三高”弊端是新發展模式的核心

輕資產代建模式或將成為發展方向

房地產消費屬性增強,投資性需求會越來越少

二線城市因城施策仍有空間,但邊際效果可能弱化

“三支箭”落地進度不及預期,民營房企信用風險仍存

2023Q3和2024Q1到期較為集中,不排除再次出現新的展期或違約主體的可能

行業集中度未必提升,搖號的情況下龍頭房企拿地也要靠運氣

二手房對新房的替代效應開始凸顯

前期積壓需求脈沖性釋放后,后續新房市場或將維持低位震蕩狀態

總的來看:

1-3是說行業要有新模式,無論是賣方市場還是買方市場;

4-5、9-10主要表明大家更多是剛需買房,新房的行情或將低位震蕩,取而代之的是二手房更劃算;

6-7強調風險猶存,比起民營房企的不可控,央企可能略勝一籌;

8主要對整個房企格局做個預判,大家都靠運氣,拿地這一層面機會都是均等的。

上述多條預判都提到了“新模式”,其中,近期仍在推廣的房票安置尤為火爆。

房票安置是去年開始推廣的一個房地產政策,有望進一步盤活市場、穩定地產銷售。

“房票”究竟是什么東西呢?

與曾經的糧票、布票等完全不同,并不是購買商品的“資格”憑證,而是征收國有土地上的住宅房屋的一種安置方法,稱為“房票安置”。

以前,拆遷安置有貨幣安置和產權調換兩種,現在又多了一種房票安置。

具體來說,就是某人在國有土地上的住宅房屋被征收后,如果他自愿選擇房票安置的方式,那么政府將征收房屋的補償款以房票的形式出具給被征收者,被征收者則可以拿著房票到實行房票安置的區域里自行選擇購買安置房或者商品房。

一般都會設置一些獎勵措施,比如給予一定比例的獎勵額度,或者給予一些稅收方面的優惠等。例如南京的房票安置政策就規定購房成交價格不超過房票票面金額的,新購房屋免征契稅;持房票購買南京市內新房的,給予房票面額使用部分最高5%的獎勵;如果在孟北、百水、綠洲三個片區購買,則可在安置房申購優惠幅度的基礎上再獲得房票面額使用部分最多10%的購房獎勵等。

從實際刺激效果看,房票可能會有刺激局部需求,短期基本面回升的效果,甚至盤活市場。從更大的角度說,如果規模回升,說不定能拉動各地投資。

這在未來基本面較弱的二三線城市、熱度低但庫存高的區域,很有推行的可能。

房地產行業也經歷了3年疫情及部分企業的風險事件的洗禮,但仍然無法改變,房地產行業是我國國民經濟支柱產業的特征。

經濟修復離不開房地產的穩定發展,預期政策面會繼續以寬松為主。此外,當前房地產市場已經進入一個全新的發展階段,從拿地、投資到銷售,每一個環節的差異都會造成企業的進一步分化,一貫穩健經營、有背景加持的開發商將在行業的復蘇拉動下進一步擴張。(圖文內容轉載于發現報告,內容僅作為學習參考使用)

消費界所刊載信息,來源于網絡,傳播內容僅以學習參考使用,并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權問題,我們會及時處理,舉報投訴郵箱:Jubao_404@163.com,

未經書面授權不得復制或建立鏡像,違者必究。

Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.

深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有

粵ICP備14076428號

粵公網安備 44030702005336號

粵公網安備 44030702005336號